Inchiesta

Circeo, il delitto che cambiò l’Italia: mezzo secolo dopo, la ferita è ancora aperta

Cinquant’anni dopo, il nome “Circeo” non è solo un luogo sulla mappa del Lazio, ma una parola che continua a pesare come una condanna

Di Pierdomenico Corte Ruggiero

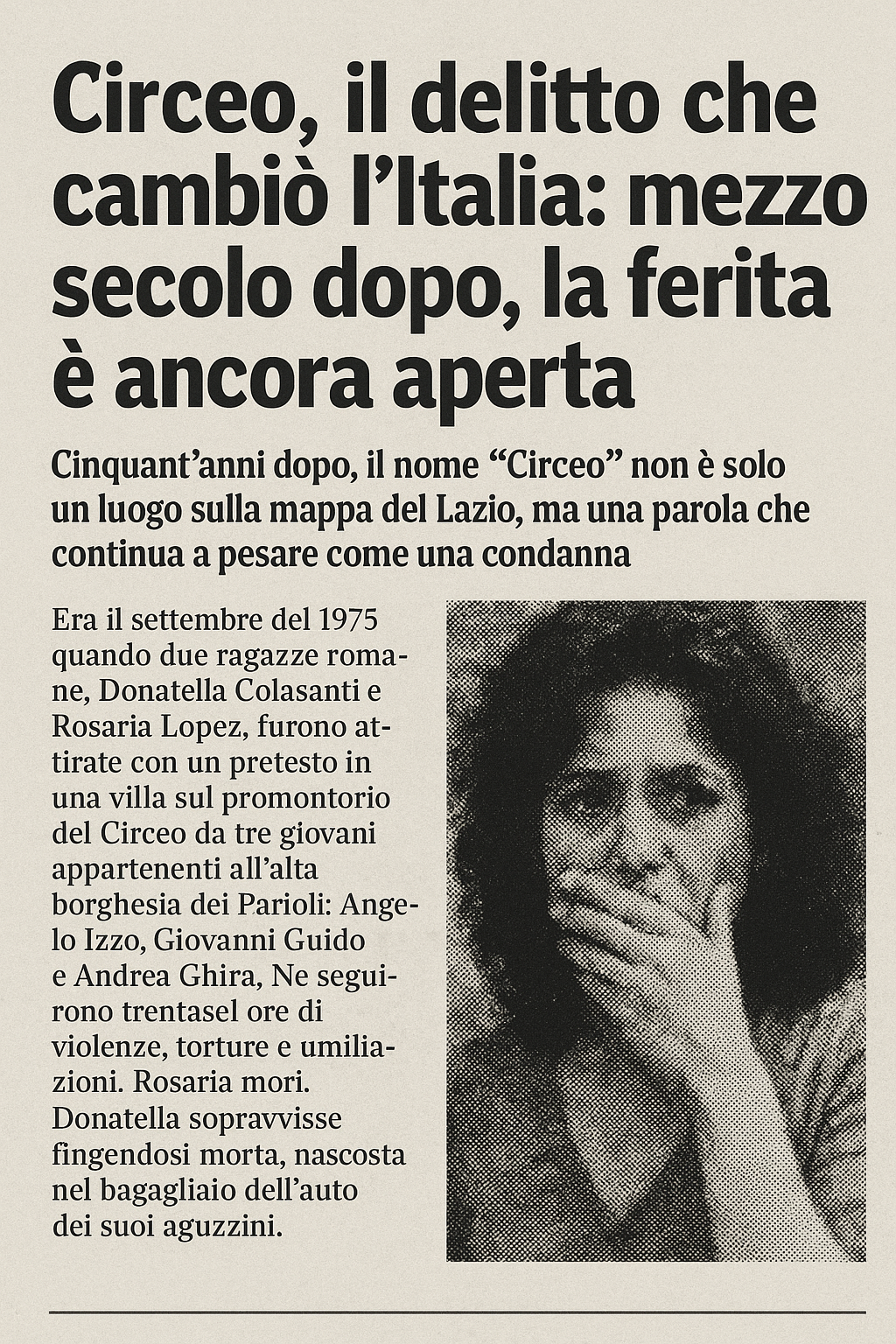

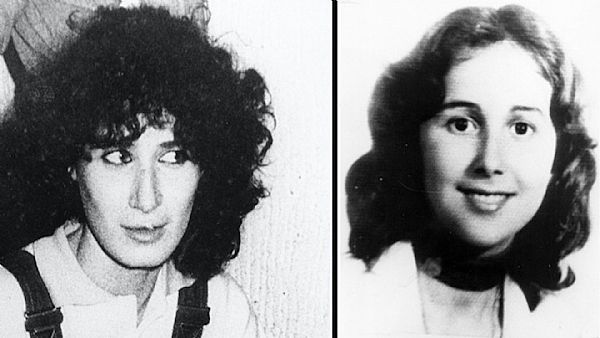

Era il settembre del 1975 quando due ragazze romane, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, furono attirate con un pretesto in una villa sul promontorio del Circeo da tre giovani appartenenti all’alta borghesia dei Parioli: Angelo Izzo, Giovanni Guido detto Gianni e Andrea Ghira.

Ne seguirono trentasei ore di violenze, torture e umiliazioni. Rosaria morì. Donatella sopravvisse fingendosi morta, nascosta nel bagagliaio dell’auto dei suoi aguzzini.

Quella notte segnò un prima e un dopo nella coscienza collettiva del Paese.

Fino a quel momento, la violenza sessuale era spesso raccontata dai giornali con toni morbosi, relegata alle cronache di periferia, tra miseria e degrado.

Ma i volti dei carnefici del Circeo erano diversi: ragazzi di buona famiglia, abituati a considerare l’impunità un diritto di nascita.

La scoperta che l’orrore potesse nascondersi dietro la rispettabilità borghese scosse profondamente l’opinione pubblica. La stampa – da Il Messaggero a Paese Sera – aprì una lunga riflessione sul potere, il privilegio e la violenza di genere.

L’Italia si guardò allo specchio e vide emergere una nuova consapevolezza: lo stupro non era un “delitto passionale”, ma un atto politico, un esercizio di dominio.

L’Italia si guarda allo specchio come nel 1966 quando Franca Viola e la sua famiglia rifiutano la “paciata” cioè il matrimonio riparatore dopo che la ragazza era stata rapita e violentata.

Una vicenda che inizia a mettere in discussione l’articolo 544 del codice penale.

Quando Donatella Colasanti si presentò in aula per raccontare ciò che aveva subito, aveva diciotto anni. La sua testimonianza – lucida, ferma, priva di retorica – spezzò il silenzio su una violenza di cui le donne, fino ad allora, raramente osavano parlare.

La sua figura divenne un simbolo. Accanto a lei, il movimento femminista trovò una voce potente. Le manifestazioni nelle piazze, gli articoli, le assemblee universitarie: tutto contribuì a trasformare quel processo in un momento di svolta.

L’Italia, che fino ad allora aveva considerato lo stupro un reato “contro la morale pubblica”, iniziò un lungo percorso che avrebbe portato – solo nel 1996 – a riconoscerlo come reato contro la persona.

Il processo del Circeo, con le condanne di Izzo e Guido all’ergastolo e la fuga di Ghira all’estero, non chiuse la vicenda: la aprì.

Per anni, il caso continuò a dividere, a generare dibattito, a interrogare la società su temi fino ad allora rimossi: la violenza patriarcale, la disparità di classe, la responsabilità dei media.

In un’Italia ancora segnata da tabù e retaggi cattolici, il Circeo fu una cesura.

Da quella vicenda nacque un nuovo linguaggio: quello della consapevolezza femminile, della giustizia di genere, della memoria civile.

Oggi, in un Paese in cui il femminicidio è diventato emergenza quotidiana e i tribunali sono ancora pieni di processi per violenza di gruppo, il Circeo non è solo storia. È un monito.

Ogni volta che una donna viene uccisa “perché ha detto no”, la memoria di Donatella e Rosaria riemerge come un’eco.

Le cronache cambiano, i nomi si moltiplicano, ma la radice è la stessa: una cultura che ancora fatica a riconoscere nella violenza maschile un problema strutturale, non episodico.

Cinquant’anni dopo, l’ombra della villa del Circeo continua a proiettarsi sulle nostre coscienze.

E forse, finché quella storia continuerà a parlare di noi, non sarà solo un delitto del passato, ma una domanda aperta sul presente: quanto abbiamo davvero imparato?

RIPRODUZIONE RISERVATA ©