Cultura

“C’è bisogno di tornare a raccontare storie”

Tradurre è impossibile, eppure si è sempre tradotto. Ne parliamo in questa intervista ad Enrico Terrinoni.

Nella foto di copertina, la statua di James Joyce in Earl Street North, fuori O’Connell Street. Immagine presa da Wikimedia Commons, pertanto di dominio pubblico.

di Alessandro Andrea Argeri

Gli scrittori creano la letteratura nazionale, mentre i traduttori rendono universale la letteratura. Tuttavia quello della “traduzione” è un mondo ancora purtroppo troppo poco noto nella cultura generale, soprattutto in Italia, dove molto spesso il ruolo del “mediatore linguistico” tende a passare in secondo piano.

- La parola “traduzione” deriva dal latino “trans-ducere”, che vuole dire “condurre al di là”. Il traduttore è effettivamente un “mediatore culturale”, perché mette in contatto due popoli che hanno così l’opportunità di crescere a vicenda. Come si è evoluto negli ultimi anni il ruolo del traduttore?

Se parliamo del traduttore letterario, è avvenuta una vera e propria rivoluzione. Si è passati dal binario traduttore accademico / traduttore amatoriale alla figura del traduttore professionale, ovvero colui che dedica la sua vita alla traduzione. È rimasta la figura del traduttore accademico, e io appartengo a questa categoria, ma anche in questo caso c’è la consapevolezza dei meccanismi editoriali, del rapporto con il pubblico leggente (sempre diversificato), quella della necessità di un approccio non solo filologico ma anche comunicativo (con il corollario della necessità di produrre traduzioni affidabili ma anche godibili). Decenni fa la traduzione letteraria poteva essere un hobby (la famosa scena dei traduttori in pantofole) o un qualcosa di periferico e ancillare alla ricerca accademica. Oggi, nei casi più fortunati, abbiamo traduttori professionisti, preparati ad affrontare tante varietà di testi, dall’altro accademici che vogliono uscire dalle torri d’avorio. Restano, certamente, retaggi del passato. Il quadro che dipingo non è roseo affatto. Ma credo che le traduzioni di oggi abbiano un passo in più rispetto a quelle di allora.

- Stanno prendendo sempre più piede i traduttori automatici, che ci permettono, anche quando andiamo su un semplice sito web, di leggere un articolo tradotto in automatico dal computer. Ebbene, conoscere la lingua da tradurre continua ad avere un ruolo primario o pian piano sta diventando “secondario”?

La traduzione non riguarda, o non riguarda solo, la conoscenza della lingua, ma quella del continuum lingua-cultura. Io sostengo da sempre che bisogna tradurre quel che si conosce, e quando non lo si conosce, c’è bisogno di una full immersion nella cultura di partenza, esattamente come c’è bisogno di una conoscenza critica e puntuale degli autori che si affrontano. La traduzione automatica fortunatamente non ha alcuna funzione nella traduzione letteraria, e si limita fortunatamente ai casi in cui tradurre vuol dire soltanto trasporre. Ma tradurre è quel che siamo, ci traduciamo continuamente, e non essendo macchine, la traduzione automatica non arriverà a poter sostituire quella propriamente detta. Ovvio che in altri campi della traduzione, è utilissima, ma ha (per ora) sempre bisogno di una rifinitura umana per così dire. Se poi parliamo della traduzione dei post sui social, ben venga la traduzione automatica che ci consente di leggere i post scritti in cinese o in coreano. Io credo che siamo esseri linguistici, e dunque esseri traducenti. Il nostro inconscio è uno spazio linguistico, e nel caso dell’immaginario letterario, un parco giochi del linguaggio. In quanto tale, questa nostra natura ci consente di divertirci, cosa che non capita, credo, alle macchine.

- Ha parlato di “full immersion nella cultura di partenza”. Ebbene, quanto conta la conoscenza della cultura del popolo che si intende tradurre per fare una traduzione?

La nozione di popolo è discussa e discutibile come lo era quella di razza cento anni fa e anche prima. La questione è sul concetto di “identità”. Che significa questa parola, il cui corollario ci parla di “essere identici”? Ovviamente un popolo non è fatto di persone identiche, e vado anche oltre: noi stessi non siamo mai identici a come eravamo qualche secondo prima. Identità è una parola falsa, menzognera, che dice l’opposto di quel che dovrebbe dire. E così la parola popolo se, come mi sembra di capire, faccia riferimento a comunità nazionali che, come spiega Anderson, sono comunità immaginarie. Altra cosa è conoscere una cultura entro cui si muove un testo specifico. Va da sé che non si può tradurre Joyce senza avere ben presente la cultura irlandese, e soprattutto quella di Dublino.

- A proposito di scrittori e popoli, quali scrittori appezza maggiormente nel tradurre?

Non posso che rispondere Joyce, ma anche altri irlandesi. Ho iniziato con Brendan Behan, il mio primo amore letterario. Tempo fa ho tradotto Bobby Sands, anche lui dell’IRA. In parole povere: traduco volentieri gli irlandesi che hanno qualcosa da dire e da dare per farci aprire gli occhi, per farci pensare e portarci all’azione, facendoci uscire dalle paludi dell’inazione.

- Lei è stato il primo a compiere un’impresa che definire “straordinaria” sarebbe forse anche troppo riduttivo, ovvero tradurre l’Ulysses di Joyce, che sappiamo essere una sfida incredibilmente impegnativa visto che già normalmente è impossibile riprodurre perfettamente il testo di partenza in una altra lingua, ma con Joyce ancora di più perché ogni parola ha esattamente quel significato. Potrebbe raccontarci quindi come si è mosso per creare la prima versione italiana di un testo che prima era possibile leggere solo in lingua originale?

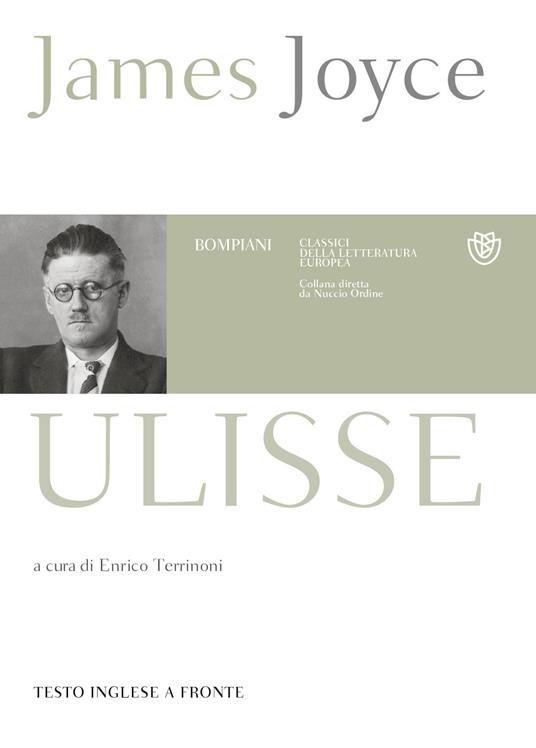

Ho ricevuto una proposta molti anni fa, nel 2007, quando ero a fare ricerca in America. L’editore credo volesse un giovane accademico esperto di letteratura irlandese ed esperto di Joyce, per dare all’Italia la prima traduzione dell’Ulisse che lo considerasse in tutto e per tutto un testo “Irish”. Rispondevo alle caratteristiche. Avevo concluso il mio PhD a Dublino, nell’Università di Joyce e sotto la guida di uno dei suoi più grandi critici, Declan Kiberd. Oggi io e Declan facciamo libri insieme, insegniamo insieme, andiamo anche al pub insieme. Quando ho iniziato per la prima volta a tradurre Joyce per l’edizione Newton Compton del 2012 avevo letto il testo già una ventina di volte, e ne avevo scritto molto. Qualche anno fa, ero a Dublino dal Presidente irlandese Michael D. Higgins, di cui ho tradotto le poesie e i discorsi, e Nuccio Ordine, curatore della collana di Bompiani, mi ha proposto di ritradurlo, e di farlo da un lato col testo a fronte (l’edizione del 2021 è la prima al mondo a incorporarlo) e dall’altro mi ha dato totale libertà anche in termini di spazio per produrre un’edizione critica annotata. Ne è nato questo volumone di 2220 pagine, con 300.000 parole di note, 100.000 di apparati introduttivi, mappe, introduzioni ai singoli episodi (l’Ulisse non ha capitoli), biografie dei personaggi, corrispondenze omeriche, varianti lessicali, e tanto altro. Joyce costruisce labirinti senza uscita. Dedali oscuri ma rivelatori. Per affrontarlo bisogna immergersi nella sua ombra profonda.

- Oltre alla nuova edizione di “Ulysses”; quest’anno è stato pubblicato il suo nuovo libro, intitolato “Su tutti i vivi e i morti, Joyce a Roma”. Solitamente si associa il “Gigante del Novecento” a Trieste e a Dublino, perché ha scelto di mettere in luce sette mesi “poco approfonditi”?

Non direi poco approfonditi. Ci sono studi accademici di rilievo di Melchiori, Bigazzi, Ruggeri e tanti altri. Il mio libro è una storia di Joyce a Roma, una ricomposizione dei percorsi mentali che portarono questo scrittore, in quei pochi mesi, ad avere intuizioni fondamentali, tra cui proprio Ulisse. C’è bisogno, credo, di tornare a raccontare storie, e gli accademici possono cimentarsi in questo, anche per uscire dalla loro ineffabilità. Quanti esempi di professori narcisisti abbiamo sotto gli occhi ogni giorno, in classe, sui giornali, in televisione? Io ho provato, con le mie conoscenze su Joyce, a regalare ai lettori una storia – non una biografia – possibile, incentrata sull’idea che le grandi intuizioni nascono, chissà perché, sempre in momenti o di grande pressione, o di enorme rilassamento. Roma fu per Joyce la sede del trauma, e da questo trauma seppe cogliere il meglio.

- Concludiamo degnamente questo articolo con le parole di Peter Bush: <<La letteratura non è un’arte universale come la pittura, o meglio lo è solo grazie alla traduzione. La letteratura è piuttosto come la musica, ha bisogno di un interprete per dar voce a note che altrimenti resterebbero mute>>

RIPRODUZIONE RISERVATA ©