Attualità

La voce artificiale e la regressione del pensiero critico

Non si tratta di demonizzare l’IA, ma di interrogarne i modelli culturali sottesi. Perché la voce non è un dettaglio: è potere, è coscienza, è identità. Se ridotta a eco meccanico, la voce non libera: addomestica.

Di Maddalena Celano

L’introduzione delle interfacce vocali nell’intelligenza artificiale viene presentata come un passo verso l’umanizzazione della tecnologia. Eppure, ciò che emerge dall’esperienza concreta con la voce di ChatGPT Plus è l’effetto opposto: un linguaggio piatto, monotono, privo di profondità e di stimolo. Non una compagna di pensiero, ma un eco sintetico che infantilizza.

Questo fenomeno merita una lettura filosofica. Non si tratta solo di un limite tecnico, ma di un sintomo culturale e politico.

Il linguaggio come potere

Michel Foucault ci ricorda che il potere non si esercita solo attraverso le istituzioni, ma attraverso i discorsi, i linguaggi e le pratiche quotidiane. Ogni voce porta con sé un regime di verità. La voce artificiale, quando assume i toni della banalizzazione, non è neutra: è un dispositivo che plasma la relazione con il sapere, invitando alla passività invece che alla critica.

In tal senso, l’IA vocale rischia di incarnare una nuova forma di biopolitica cognitiva: il controllo non passa attraverso la censura, ma attraverso l’offerta di un linguaggio impoverito che svuota di senso la complessità del reale.

Dialogo o monologo?

Paulo Freire, nella Pedagogia degli oppressi, insisteva sull’importanza del dialogo come pratica di liberazione. Educare significa dialogare, non trasmettere meccanicamente contenuti. La voce artificiale, invece, sembra un ritorno alla educazione bancaria denunciata da Freire: parole depositate senza reciprocità, senza stimolo, senza spazio per la coscientizzazione.

Il risultato è una regressione cognitiva: l’utente non viene sollecitato a costruire un pensiero critico, ma si trova imbrigliato in un monologo travestito da dialogo.

Il rischio della spettacolarizzazione

Neil Postman, in Divertirsi da morire, mostrava come i media tendano a trasformare ogni contenuto in intrattenimento, riducendo la capacità critica delle società. La voce artificiale partecipa dello stesso meccanismo: un’esperienza apparentemente accattivante che però riduce la profondità del linguaggio e lo svuota del suo potere emancipatore.

Laddove l’IA scritta può ancora stimolare analisi, collegamenti, riflessioni, l’IA vocale rischia di diventare puro intrattenimento superficiale, uno strumento che sostituisce la complessità con il balbettio.

Il pensiero complesso come alternativa

Edgar Morin, con la sua teoria del pensiero complesso, ci invita a resistere a ogni semplificazione riduzionista. La voce artificiale che infantilizza è un esempio di riduzionismo applicato al linguaggio: un universo simbolico complesso ridotto a un algoritmo fonetico che parla in modo meccanico.

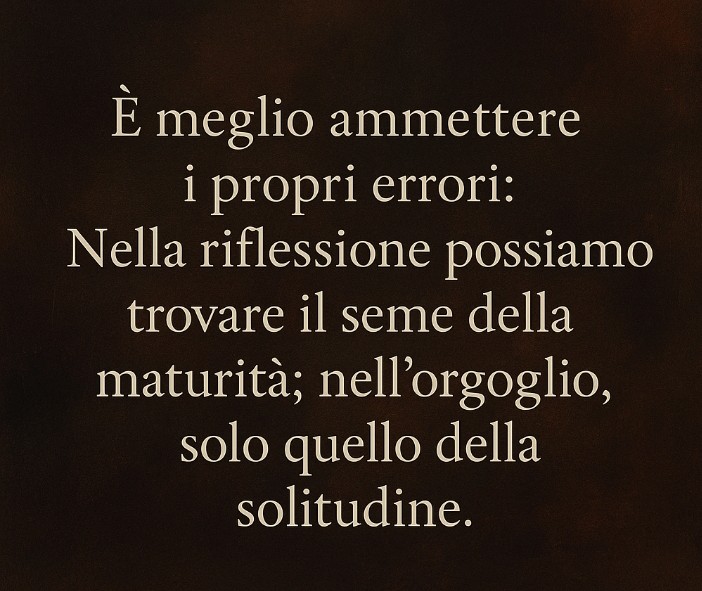

Difendere la complessità significa allora rifiutare l’accettazione acritica di tecnologie che degradano l’umano, e reclamare invece strumenti che sappiano stimolare la riflessione e non la passività.

Conclusione

La voce artificiale di ChatGPT Plus non è un semplice fallimento tecnico: è un segnale politico e culturale. È l’immagine di una società che rischia di sostituire la critica con la ripetizione, il dialogo con il monologo, la complessità con la semplificazione.

Non si tratta di demonizzare l’IA, ma di interrogarne i modelli culturali sottesi. Perché la voce non è un dettaglio: è potere, è coscienza, è identità. Se ridotta a eco meccanico, la voce non libera: addomestica.