Attualità

La crescente importanza delle parole

La lingua custodisce il bagaglio culturale nonché la storia di un popolo, pertanto è soggetta a mutamento, a un processo di continua evoluzione per il quale essa può cambiare persino radicalmente, specialmente nei vocaboli. Tuttavia, questa importante caratteristica porta con sé delle riflessioni anche molto attuali in merito al tipo di trasformazione a cui si va in contro, così come alla necessità di equilibrare il valore delle parole a quello delle intenzioni. Ne parliamo quest’oggi con Marco Biffi, docente di lingua italiana dell’Università di Firenze, nonché Responsabile web e del Centro informatico dell’Accademia della Crusca: la più importante istituzione linguistica italiana.

di Alessandro Andrea Argeri.

Il dibattito politico italiano sembra ormai cristallizzato più sul processo alla parola anziché su quello alle intenzioni, in favore di una situazione in cui non possiamo pronunciare alcuni vocaboli per evitare di offendere determinate categorie di cittadini, ma poi non vediamo approvati concreti provvedimenti contro i crimini d’odio per la tutela dei singoli individui. Anzi, addirittura il Parlamento di uno Stato democratico si rende protagonista del barbarico affossamento del diritto alla libertà d’espressione. In merito alla sempre più crescente importanza delle parole, all’evoluzione della lingua, al rapporto di quest’ultima con la capacità di pensiero, al binomio vocabolario-etica, dove non sempre il primo corrisponde alla seconda, abbiamo posto delle domande al professor Marco Biffi, docente di lingua italiana dell’Università di Firenze.

- Partiamo con un evento storico: il settecentenario della morte di Dante. Ebbene, possiamo spiegare ai nostri lettori perché il sommo Poeta è ancora estremamente attuale?

L’attualità di Dante è legata a molti fattori, anche linguistici, ma non soltanto e non principalmente. Quello principale è la sua capacità di affrontare temi fondamentali per l’uomo e di farlo con una forza e una vividezza estreme. Per limitarci alla Commedia, tutte le passioni, le aspirazioni, le debolezze, la creaturalità e l’altezza morale dell’uomo, trovano posto nei suoi versi, scritti in una lingua, il fiorentino trecentesco, ancora malleabile, plasmabile e quindi adattabile a esprimere i contenuti più inafferrabili, come quelli metafisici e ultraterreni, che infatti lo costringono a inventare parole di grande potenza e potenzialità.

Molti temi sono quindi sempre attuali e rispondono a domande profonde su cui l’uomo si interroga costantemente; e per giunta sono veicolati da una lingua ancora accessibile, per le vicende storiche che hanno portato l’italiano odierno a essere così come lo conosciamo, dopo un lungo e faticoso percorso di condivisione da parte di tutti gli italiani indipendentemente dalla loro provenienza geografica e sociale. È questa una condizione non comune nelle altre principali lingue europee e di essa, infatti, all’estero ci si meraviglia (e ci si meraviglia soprattutto che Dante sia letto a scuola). Del resto, come ci ha insegnato De Mauro, le parole del lessico fondamentale e di alta frequenza (che da sole costituiscono il 96% di tutto ciò che diciamo e scriviamo) sono per il 90% ereditate dal fiorentino trecentesco, la lingua di Dante. L’estrema attualità di molte parole dantesche emerge anche dall’iniziativa “La parola di Dante fresca di giornata”, promossa dall’Accademia della Crusca per il settecentenario: le parole scelte giorno per giorno (e accompagnate da una breve nota linguistica) includono gonna, zanzara, ortolano, ago, rogna, scacchi (solo per citarne alcune andando indietro nella lista delle ultime pubblicate); e alle parole si affiancano locuzioni e modi di dire, proverbi come quatto quatto, a viso aperto, cosa fatta capo ha, degno di nota (la lista, che si completerà il 31 dicembre 2021, è consultabile all’indirizzo https://accademiadellacrusca.it/it/dante).

- L’uso di termini derivati dalla lingua straniera, penso ad esempio alle tante parole inglesi ormai entrate nel nostro vocabolario, è un pericolo per la lingua ricevente?

L’uso di parole straniere (in particolare di anglismi, perché di fatto questo sono ormai la stragrande maggioranza delle parole che entrano come prestiti non adattati nella nostra lingua) di per sé non è un pericolo. Anzi: dimostra la vitalità della lingua che si aggiorna tenendo conto delle nuove esigenze comunicative dei suoi parlanti. Le lingue che non cambiano, che rimangono statiche, sono destinate ad avvizzirsi col tempo. A fronte di cambiamenti culturali, economici, sociali che ormai da tempo vedono come centri innovatori realtà anglofone, è normale che vi sia una pressione lessicale da parte dell’inglese: è normale che concetti o oggetti nuovi portino con sé la denominazione che hanno avuto là dove sono nati. E non sempre è possibile trovare dei traducenti che effettivamente funzionino allo stesso modo (l’Accademia della Crusca ci ha provato per esempio con home page, che dal 2002 è stato sostituito da pagina d’entrata nel suo sito e in tutte le sue banche dati e piattaforme linguistiche, con successo pressoché nullo all’esterno).

La velocità della propagazione dell’informazione che caratterizza il mondo contemporaneo di fatto impedisce l’adattamento al nostro sistema grafico/fonologico e morfologico, e anche questo contribuisce a far salire la sensibilità del pericolo percepito.

Ci sono però dei reali pericoli. Il primo è che spesso vi è una tendenza a usare parole inglesi anche là dove sarebbe possibile usare parole italiane, e lo si fa perché l’inglese è ritenuta una lingua di maggior prestigio, o perché comunque si pensa che l’uso delle parole inglesi innalzi il registro del proprio scrivere e del proprio parlare, e dimostri una maggiore competenza e conoscenza. Il pericolo è tanto più insidioso se questa abitudine passa addirittura nella lingua ufficiale dello Stato, come è avvenuto troppo spesso negli ultimi anni. Ma il pericolo ancora maggiore è la promozione dell’uso esclusivo dell’inglese nella comunicazione ufficiale dello Stato e nell’insegnamento e nella ricerca universitaria: questo significa favorire (oppure – e mi auguro proprio di no – progettare) in maniera sconsiderata la dialettalizzazione della nostra lingua, in modo del tutto incongruo, tra l’altro, rispetto alle politiche linguistiche dell’Unione europea, da sempre mirate a un panorama multilingue e plurilingue che salvaguardi il suo enorme patrimonio culturale immateriale e la ricchezza e varietà di pensiero che esso garantisce.

- Quanto è importante il peso delle parole?

Dopo Nanni Moretti di Palombella rossa (“trend negativo… io non parlo così… chi parla male pensa male e vive male, bisogna trovare le parole giuste, le parole sono importanti…io non parlo così, non penso così”) l’importanza delle parole, la loro profondità, la loro densità sono proverbialmente note a tutti. Le parole sono organismi viventi: nascono; vivono; a volte muoiono, a volte arrivano fino a noi. Quando arrivano fino a noi lo fanno con tutta la loro storia, il loro spessore. E di questo bisogna avere la massima consapevolezza. Usare la parola giusta è un atto di responsabilità. A volte è addirittura un atto di giustizia.

- Slogan, termini impropri, avverbi di modo, verbi indefiniti, linguaggio vago, in Italia la propaganda va così. Ci vorrebbe uno studio delle singole parole nei discorsi dei nostri rappresentanti pubblici?

È importante lo studio delle parole nei discorsi dei nostri rappresentanti pubblici, e ce ne sono, anche numerosi. Soprattutto è stato studiato il passaggio dalla lingua politica tradizionale a quella dei social. Non entro nel dettaglio, ma il quadro emergente è spesso desolante. La lingua rappresenta le idee di chi la usa, nel bene e nel male: la forma riflette i contenuti. Proverò a dettagliare una risposta in modo indiretto. In ambito di ricerche o iniziative di formazione mi sono trovato a tu per tu con la lingua amministrativa. Il problema è sempre quello: renderla chiara e trasparente. L’esercizio che si fa più spesso è quello della riscrittura e a volte non si riesce a ri-scrivere in modo efficace, ad esempio una procedura amministrativa, perché è la procedura a non essere chiara, a essere farraginosa. La vaghezza di lingua corrisponde alla vaghezza delle idee, la farraginosità della lingua alla farraginosità delle idee, la mancanza delle parole adeguate corrisponde a un’assenza di sostanza. Più che uno studio delle singole parole dei nostri rappresentanti pubblici sarebbe opportuno che i nostri rappresentanti pubblici studiassero le parole che usano. E a quel punto vanno tratte conclusioni da cittadini, non da linguisti.

- Negli ultimi tempi ha preso sempre più piede l’uso dell’asterisco di genere, per indicare individui considerati “gender fluid”, ovvero coloro i quali non si riconoscono all’interno di un determinato genere sessuale. Tuttavia, tale novità, è innovazione, una reale evoluzione come normalmente avviene nella lingua, o regressione, il prodotto dell’estremizzazione del politicamente corretto?

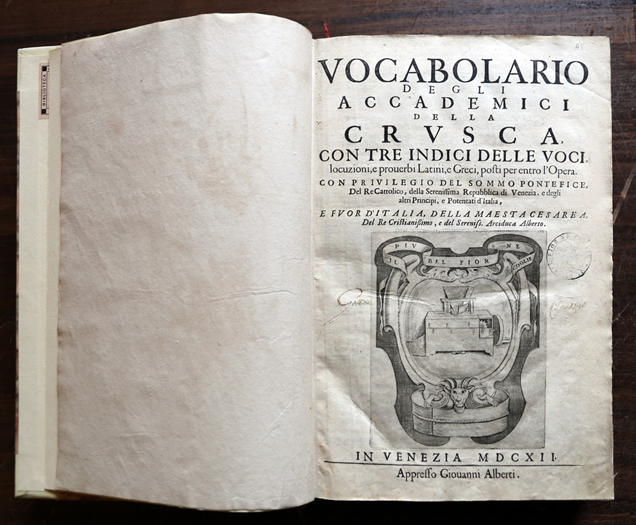

Sulla questione dell’uso dell’asterisco (o dello schwa) rimando alla risposta che Paolo d’Achille ha pubblicato sul sito dell’Accademia della Crusca nell’ambito dell’attività di consulenza linguistica che l’istituzione svolge da più di trent’anni (https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/un-asterisco-sul-genere/4018). Poco sarebbe quello che potrei aggiungere o togliere, e comunque in linea con quanto vi è scritto. A tal proposito faccio soltanto notare che gli accademici della Crusca (come Paolo d’Achille) sono esperti, per lo più docenti universitari di lunga data, con ampio riconoscimento della comunità scientifica nazionale e internazionale; non si tratta di soldati giapponesi rimasti isolati in un’isola del Pacifico che ancora sono ignari della fine della Seconda Guerra Mondiale. L’Accademia della Crusca non dirige la lingua italiana (sa bene che non potrebbe e non è nei suoi compiti), ma la sua posizione non è liquidabile con i vari che-ci-si-deve-aspettare-dalla-Crusca o che-volete-che-dica-chi-ha messo-petaloso-sul-vocabolario (perché – sembrerà incredibile – ma c’è ancora chi ci crede). L’Accademia ha dimostrato nei secoli di vantare un alto tasso di innovatività e di apertura: non a caso ha scelto come simbolo quella che nel Cinquecento era una macchina all’avanguardia, non a caso ha inventato uno strumento rivoluzionario come il suo Vocabolario, non a caso è stata uno dei primi istituti di ricerca a rivolgersi all’informatica già agli inizi degli anni Sessanta del secolo scorso (per far riferimento soltanto ad alcune cose). E sui temi del linguaggio di genere e dell’inclusività ha cominciato a riflettere molti anni fa (se ne trovano inequivocabili tracce sul suo sito web, nel catalogo dei libri da essa pubblicati, nei giornali – a partire dagli articoli pubblicati sulla volontà di essere chiamata la presidente espressa da Nicoletta Maraschio quando fu eletta in quella carica). Quando si impegna a dare risposte lo fa nell’ambito del quadro scientifico di riferimento e con metodo scientifico, anche se eventualmente trasferito nell’alta divulgazione. Non ha interesse ad avere consensi. Ha un compito scientifico, culturale e anche etico. Non deve piacere: deve cercare di spiegare e in certi casi indirizzare, ben consapevole che la lingua ha le sue regole (non plebiscitarie) e che l’uso dei parlanti è fondamentale e decisivo. Le soluzioni linguisticamente innaturali e antieconomiche verranno scartate; quelle che rispondono a reali esigenze della società si faranno spazio, magari non nelle forme pensate a tavolino, che, la storia ce lo insegna, difficilmente attecchiscono.

Insomma, per dare comunque una risposta più diretta alla domanda, alla fine, se si tratta di innovazione di reale utilità o di estremizzazione del politicamente corretto saranno i parlanti a deciderlo. Io ho un’opinione su come stiano le cose, naturalmente, ma è quello della persona, non del linguista.

- L’Italiano è una lingua neolatina, pertanto ammette il genere “neutro”, il quale viene assimilato dal maschile, detto: “inclusivo”. Ebbene, forse con la cultura possiamo risolvere delle diatribe puramente linguistiche?

La lingua italiana non ha il genere neutro. Però ha elaborato strategie morfologiche che le consentono di mettere i parlanti in condizione di esprimere correttamente (si potrebbe dire in modo chiaro, pratico e condiviso) la pluralità. Queste strategie sono basate sull’uso del genere maschile morfologico. Poteva essere il femminile, poteva essere il neutro (mantenuto dal latino), poteva essere un’altra soluzione ancora. L’origine può essere anche legata a un certo tipo di cultura, ma a oggi questo sistema condiviso è quello grammaticalmente riconosciuto. La parola sistema è centrale: la lingua è sistema e in essa tout se tient. La questione, per altro, morfologicamente parlando, non è legata soltanto alla vocale finale: per quello che si può vedere in questo momento, a livello di sistema, sembrerebbero più i costi che i benefici, tenendo poi conto del fatto che soluzioni che sono inclusive nei confronti di certi gruppi sociali potrebbero essere esclusive nei confronti di altri. Insomma, è bene lasciare che la lingua agisca coi suoi meccanismi (includendo i tentativi di coloro che vogliono stravolgere il sistema grafico e morfologico, e forse anche fonologico se – come già fanno alcuni – addirittura la soluzione dello schwa viene restituita nel parlato con la vocale indistinta tipica dei dialetti meridionali). Si può anche tentare di forzarla: ma temo che forzandola troppo sguscerà via. Potrei poi ripetere molte considerazioni proposte nella risposta precedente (del resto anche di questo tema si occupa la risposta di Paolo D’Achille); incluse quelle sulle opinioni.

Infine, sì, credo fermamente che la cultura sia la chiave di tutto.

- Secondo Lévi-Strauss il rapporto tra lingua e cultura è tra i più complicati, inoltre si può vedere la lingua come parte, prodotto e condizione della cultura. A tal proposito, la padronanza di linguaggio influenza la capacità di pensare autonomamente?

Sì, decisamente sì. Spesso si dimentica che la lingua non serve soltanto per comunicare: prima di tutto serve per pensare. Padronanza della lingua significa avere la capacità di esprimere in modo adeguato il proprio pensiero e di comprendere quello degli altri, senza mediazione. La padronanza della lingua non soltanto influenza la capacità di pensare autonomamente: la padronanza della lingua ci rende liberi.

- Dovremmo “resuscitare” il latino per salvare la lingua italiana?

Direi di no. La conoscenza del latino certamente aiuta la conoscenza della nostra lingua, ma non è quello su cui si deve insistere. Occorre piuttosto diffondere capillarmente i fondamenti di un’educazione linguistica moderna (che poi è uno degli scopi dell’Accademia della Crusca) e inoculare negli italiani la consapevolezza che la propria lingua va curata; va amata. Non è qualcosa di scontato: è un dono che bisogna saper apprezzare e coltivare, con fatica; una fatica che sarà sempre premiata.

- Ultimamente la società italiana sembra aver sviluppato una certa sensibilità retorica. Di fatto alcuni termini non diciamo per evitare di ferire quella determinata categoria di persone, mentre altri addirittura non possiamo più usarli. Tuttavia allo stato attuale mancano politiche attive per definire gli atteggiamenti nel concreto, penso ad esempio alla mancata approvazione del DDL Zan. Ebbene, contano più le parole, o le intenzioni?

Contano di più i fatti. Non parlerei però di “sensibilità retorica”. Il punto centrale di queste istanze è trovare parole rispettose della sensibilità di tutti e questa non è una questione retorica. Proprio per il loro spessore (a cui facevamo riferimento sopra), per la loro storia, alcune parole possono risultare offensive. Non avviene soltanto per le diversità legate al sesso. A mio parere non ci sono parole che debbano essere cancellate dalla nostra lingua, perché la storia che si portano dietro ci ricorda cosa hanno descritto e perché lo abbiamo rifiutato. Ma certamente possono esserci parole che feriscono e che pertanto vanno evitate (e che devono comunque essere contestualizzate), a meno che non si voglia consapevolmente ferire, subendone le conseguenze e le censure sociali del caso. Per quanto riguarda l’estremizzazione del fenomeno, come al solito, la lingua, nel bene e nel male, troverà sempre il giusto equilibrio che riflette la società che la usa. L’importante è che il rispetto sia uniformemente distribuito e che informi anche la lingua di chi lo chiede.

- A furia di eliminare parole, rischiamo di “uccidere” il vocabolario? Non andiamo in contro al pericolo di ritrovarci con troppi pochi vocaboli per esprimere un pensiero di senso compiuto?

Si parlava prima di padronanza della lingua. Padronanza della lingua è padronanza delle strutture ma anche, e forse soprattutto, padronanza del lessico. Per questo bisognerebbe che tutti avessero sempre con sé un dizionario: cartaceo, in versione web, consultabile con l’App del telefonino. Possibilmente un buon dizionario (ce ne sono gratuiti sulla rete, come il Nuovo De Mauro, Il Sabatini Coletti, il Vocabolario Treccani; e poi, via!, si potrebbe addirittura azzardarne l’acquisto, magari nella versione scaricabile sul proprio telefonino per averlo sempre a portata di mano). Il dizionario è quello che ci guida nella completa conoscenza delle parole, ci consente di arricchire il nostro vocabolario e quindi il nostro pensiero. E poi è necessario leggere, leggere, leggere, non di fretta, testi di vario tipo, soprattutto non soltanto quelli di lunghezza inferiore alle tre righe. Prendersi il tempo di fare tutto questo è un nostro diritto, e anche un nostro dovere, nei confronti nostri e dei nostri figli: svilire il lessico limitando le parole e la loro profondità semantica significa andare nella direzione della neolingua di 1984 di Orwell.

RIPRODUZIONE RISERVATA ©