20 Ottobre 2025

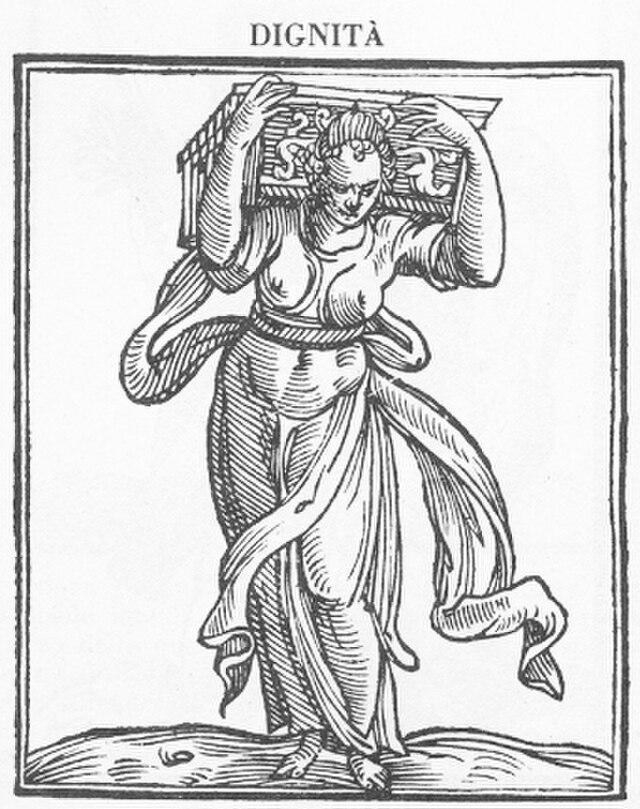

Quella parola chiamata “dignità”

La dignità non si definisce una volta per tutte: si riconosce, ogni giorno, in chi non smette di vivere all’altezza della propria umanità. Allora, ricordiamoci di essere umani.

di Alessandro Andrea Argeri

Avrei voluto pubblicare qualcosa sulla parola “dignità”, ma ci aveva già pensato la Crusca nel 2019. Scopro tuttavia come “questa parola che, come tutte le parole che designano concetti, esperienze, qualità che hanno a che fare con la dimensione dell’umano, sono difficili da determinare e, anzi, mantengono inesorabilmente un margine ineliminabile di vaghezza e indeterminatezza”. “Eureka!”, esclamerebbe quel cagacazzi di Ennio Flaiano, “Questa potrebbe essere la ragione di tanti costumi tipicamente italiani…”

Ad ogni modo, poche parole hanno attraversato i secoli senza consumarsi del tutto. Tra queste c’è proprio “dignità”. Già per i Romani la “dignitas” non era una qualità innata, bensì un riconoscimento sociale, il segno visibile di un valore guadagnato sul campo non solo politico ma anche morale. In Cicerone, dignità era il tratto distintivo dell’uomo pubblico, colui il quale sa agire con decoro, equilibrio e senso del dovere per il bene dello Stato. Un privilegio, dunque, ma soprattutto una responsabilità. Poi, lentamente, la parola è scesa dal piedistallo del potere per diventare più umana: prima nella filosofia cristiana, poi in quella illuminista, fino ad arrivare a Kant, la “dignità” ha smesso di essere un premio per pochi per diventare un diritto per tutti, non più il frutto del merito individuale ma una qualità originaria: ogni uomo, per il solo fatto di essere uomo, ha una dignità che nessuno può togliergli. Bellissimo, vero? Dopo gli orrori del Novecento, quando la dignità fu calpestata nei campi di sterminio e nelle dittature, il mondo ha provato a fissarla sulla carta: nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e nelle Costituzioni nate dalla guerra, come quella italiana. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”, recita l’articolo 2, con parole in cui c’è l’eco di tutto ciò che la dignità ha significato e continua a significare.

Eppure, oggi, predichiamo degnamente ma indegni razzoliamo male. La parola “dignità” sembra di nuovo fragile, la sentiamo spesso usata alla stregua di una bandiera ideologica, come argomento morale a colpi di slogan (“morire con dignità”, “vivere con dignità” …), tuttavia raramente ci domandiamo cosa voglia dire davvero. È qualcosa che si possiede o che si conquista? È una condizione o un comportamento?

Forse la verità sta nel mezzo: c’è una dignità universale, quella che nessuno dovrebbe mettere in discussione, formata dalla vita, dalla libertà, dall’integrità, dall’identità individuale. Ma c’è anche una dignità personale, che ciascuno costruisce giorno per giorno con i propri gesti, nel modo in cui affronta il dolore, la sconfitta, la paura. È quella dignità silenziosa che non chiede riconoscimenti ma si manifesta nel restare fedeli a sé stessi, anche quando tutto il resto viene meno.

Nei nostri tempi moderni, in cui misuriamo il valore delle persone in base al successo, alla produttività o alla visibilità, credo che la parola dignità serva a ricordare l’esistenza di qualcosa che non si compra né si svende: è il rispetto che dobbiamo a noi stessi e agli altri, è il confine che separa l’umano dal disumano.

E forse, proprio oggi, la sua “vaghezza”, quella che tanto disturba giuristi e filosofi ma che avrebbe estasiato Leopardi, è la sua forza più grande, perché lascia spazio al dialogo, alla complessità, alla singolarità di ogni vita. La dignità non si definisce una volta per tutte: si riconosce, ogni giorno, in chi non smette di vivere all’altezza della propria umanità. Allora, ricordiamoci di essere umani.

RIPRODUZIONE RISERVATA ©